Pourquoi?

Pourquoi

les multinationales peuvent échapper aux impôts?

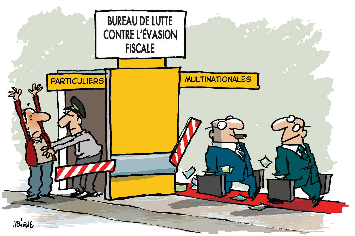

Total, Danone, Arcelor Mittal... ne reversent rien à l'Etat français au titre de l'impôt sur les sociétés. C'est légal!!! Les lois de finances, tout comme le code général des impôts (CGI), sont truffés de dispositions qui sont comme des trous dans les mailles d'un filet par lesquels les profits peuvent s'éclipser. Mais, pour mieux passer inaperçues du grand public, ces dispositions sont alambiquées à souhait de telle façon qu'il faut faire appel à des spécialistes en droit fiscal pour les repérer et les utiliser... en toute légalité! Il y a les sociétés qui, malgré leurs profits mondiaux exhorbitants, s'arrangent comptablement pour paraître déficitaires dans leurs filiales oeuvrant dans des pays à forte fiscalité. Transferts de charges et transferts de bénéfices se croisent ainsi dans les écritures officielles. Il y a les sociétés qui sont déclarées résider fiscalement dans des pays à faible fiscalité (comme l'Irlande, le Luxembourg...) d'où sont émises leurs factures. Il y a des montages d'optimisation fiscale, qui permettent aux sociétés de rediriger leurs profits vers des pays tels les Bermudes (Microsoft et Google), le Delaware, Gibraltar, Jersey et les îles Vierges britanniques (Amazon). La perle revient à Apple qui envoie ses monstrueux profits dans une société qui n'est résidente fiscale nulle part... ce qui lui garantit une tranquillité absolue sur le plan fiscal.

Grâce à un montage passant par les îles Caïmans, Facebook, champion de la fuite fiscale, est parvenu en 2015, à limiter la ponction à 3,8% de l'ensemble de ses bénéfices réalisés hors des États-Unis. Pendant ce temps, les petites entreprises, qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats spécialisés en niches fiscales, paient plein pot soit 33% de leurs bénéfices. Sources: BFMTV, Capital, lesInrockuptibles, l'Humanité.

Au

début... l'homme n'était pas un loup pour l'homme.

Nos ancêtres

chasseurs-cueilleurs étaient nomades. Leur principale préoccupation

était la survie. On s'associait pour chasser. Les relations

entre les individus étaient des relations directes et stables.

La seule ségrégation sociale consistait en une répartition des activités

entre les sexes: l'homme chasse et la femme s'occupe des enfants,

de la cueillette et des tâches domestiques. Agriculture,

élevage et... propriété privée

L'expansion

démographique L'expansion

économique et le pillage des ressources

L'idéologie

identitaire et les religions Le

commerce des armes est

depuis longtemps une industrie juteuse pour les industriels mais aussi

pour les états. Fin 2016 le

journal La Croix titrait "L’exportation des ventes d’armes

françaises ne connaît pas la crise". La

France conserve en effet sa cinquième place d’exportateur d’armes

dans le monde avec ses ventes du Rafale à l’Inde, ou des bâtiments

de projection et de commandement (BPC) type "Mistral" à

la Russie. L’industrie

de l’armement en France représente 15 milliards d’euros, dont 32 %

à l’export.

Les sociétés primitives, les fameux chasseurs-cueilleurs, ne connaissaient pas l'inégalité. Il faut d'abord comprendre que les moyens de subsistance alimentaire étaient plutôt abondants eu égard à la faible densité de population. La cueillette des fruits et végétaux fournissait une grande part de l'alimentation et le gibier ne faisait pas défaut. La cohésion du groupe était nécessaire pour pratiquer la chasse. En conséquence, chaque individu recevait une part du butin, y compris les femmes qui assuraient la cueillette et les tâches domestiques. Nos ancêtres ne connaissant pas les moyens de conservation des denrées mangeaient au jour le jour et distribuaient de façon égalitaire. Ce n'est

qu'à l'époque de la sédentarisation, née

avec la découverte de l'agriculture et de l'élevage,

que vont apparaître des notions nouvelles qui vont bouleverser

les rapports sociaux: La possibilité de stocker certaines récoltes va bouleverser l'accès aux ressources alimentaires et profondément modifier les rapports sociaux dans le groupe. Les ressources sont désormais liées 1- à la qualité de la terre possédée et 2- au savoir-faire des nouveaux agriculteurs-éleveurs. Elles vont devenir de moins en moins collectives et vont faire l'objet de spéculation. Le partage collectif des ressources va céder la place à l'échange, au troc et au marchandage, ce qui va permettre aux individus les plus malins, ou les plus ambitieux, de tirer profit de ces échanges. Qui dit profit dit gagnant et perdant. C'est à cette époque que l'inégalité trouve sa source et avec elle la notion de riches et de pauvres. Les différences de ressources vont engendrer des convoitises voir des jalousies et donc générer rivalités et conflits.

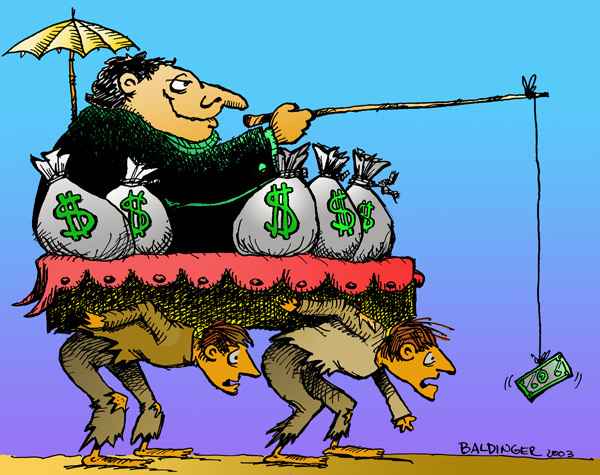

Au cours des millénaires qui vont suivre le processus inégalitaire ne fera que s'amplifier, les profiteurs, en petit nombre, vont exploiter les plus faibles au point que ces derniers vont devenir les esclaves des premiers. Jusqu'au XIXe siècle l'esclavage a constitué la forme la plus répandue de l'organisation du travail, et la structure de base de l'économie. Ce n'est qu'au cours du Moyen-Âge que l'esclavage cède du terrain au servage qui constitue une forme d'humanisation de l'esclavage classique dans la nouvelle société féodale. Les grandes propriétés furent alors divisées pour donner aux serfs un lopin de terre et une habitation, non en propriété, mais en exploitation, moyennant une redevance au maître sous forme d'une part de récolte. C'est à la modernisation de l'agriculture, à la mécanisation et à l'industrialisation des processus de production agricole que le servage doit sa disparition progressive. Dans le même temps, la révolution industrielle du XIXe siècle incitera beaucoup de ces petits paysans exploités à quitter la terre pour aller vendre leur travail à d'autres maîtres: ceux de l'industrie.

Aujourd'hui, seules les formes anciennes de l'esclavage ont disparu, non l'esclavage lui-même. Les hommes ne sont plus contraints par la force de se mettre au service des dominants. Ils le sont par la force de persuasion dont sait user la société de consommation; la carotte a remplacé le bâton. Si les révolutions sociales, les luttes paysannes et ouvrières ont permis de sortir de l'esclavage et de faire valoir les droits de l'homme, l'élite dominante n'a cependant jamais cessé de devenir de plus en plus riche par la soumission du plus grand nombre à leur pouvoir. L'organisation

non gouvernementale Oxfam France estime que seulement 8 personnes

les plus riches du monde possèdent autant de richesse que la moitié

la plus pauvre de la population mondiale. Ou encore que le patrimoine

cumulé des 1% les plus riches du monde a dépassé l'an dernier celui

des 99% restants.

Depuis fort longtemps, les humains obéissent à des maîtres, à des gouvernants, à des rois, à des chefs. Mais, au fait: depuis quand ? pourquoi ? et comment ? Se donner des chefs est-ce une loi "naturelle" ? Commençons par le début tel que tentent de nous le décrire les archéologues et anthropologues. Au début donc, (bien avant le IXe millénaire avant notre ère), nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en sociétés primitives égalitaires: Pas de dominants, pas de dominés, pas de chefs. Juste des femmes, des hommes et des enfants qui vivent ensemble par petits groupes que nous, aujourd'hui, avons appelés tribus. Le besoin de vivre en groupes n'était pas d'ordre alimentaire: la nature était suffisamment abondante et appartenait à tout le monde. Les chasseurs cueilleurs se contentaient de prélever ce que la nature avait à leur donner: fruits, graines et gibier. Le nomadisme palliait à la raréfaction des ressources locales. Les raisons de vivre en groupe relevaient simplement de la nécessité d'entraide pour se défendre contre les prédateurs et contre les vicissitudes de la nature.

Vers le milieu du IXe millénaire, certaines tribus ont commencé à se fixer en même temps qu'à domestiquer certains animaux (moutons, chèvres, cochons) et des plantes (blé, orge puis pois, fèves, lentilles) dans un but alimentaire. C'est le début de la sédentarisation dont la principale caractéristique est d'assurer la subsistance alimentaire sans changer de lieu grâce à la culture, à l'élevage et surtout grâce au stockage et la conservation des récoltes. Les groupes humains n'ont plus besoin de se scinder lorsqu'ils atteignent le seuil critique où le territoire devient trop petit pour nourrir la tribu qui a grandi; on assiste à une croissance démographique "sur place" et à une organisation de l'habitat en villages. Cette nouvelle organisation économique et sociale ne va pas sans bouleversements dans les rapports sociaux. Des relations inégalitaires commencent alors à apparaître: Les uns s'approprient les terres qu'ils cultivent, d'autres le bétail qu'ils élèvent. Ceux-là doivent alors préserver leurs récoltes et leur production des convoitises voisines. Des rapports dominants/dominés s'installent et génèrent des tensions. (Voir plus haut le sujet Pourquoi des riches et des pauvres?). L'organisation de la vie sociale au village nécessite la mise en place de règles et donc d'un pouvoir pour les appliquer. Une hiérarchie s'installe avec soumission à une autorité, obéissance à des chefs.

C'est à cette époque que l'individu commença à abandonner sa liberté individuelle et son libre arbitre au profit de la soumission en échange de paix sociale. Ce qui fera dire à La Boétie en 1574, dans son "Discours de la servitude volontaire" que c'est "l'obéissance [qui] crée le pouvoir" et non l'inverse ou qui fera dire encore à Pierre Victurnien Vergnaud en 1792: "les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux". L'archéologie funéraire qui s'intéresse aux rites et aux sépultures (les menhirs et les dolmens des pays celtiques en constituent un éloquent témoignage) confirme le clivage des sociétés en deux classes, dès cette époque du néolithique: une élite dominante qui a droit à des sépultures gigantesques et une masse dominée qui ne laissera à la postérité que quelques squelettes épars. Depuis le néolithique, la servitude volontaire a évolué vers l'asservissement du plus grand nombre au profit d'une minorité possédante et vers l'esclavage duquel l'humain ne sortira qu'à la fin du XIXème siècle. Pourtant, même après l'abolition de l'esclavage la hiérarchie et les chefs sont toujours là. Au début du XXème siècle apparaît dans l'industrie une nouvelle organisation du travail appelée taylorisation qui nécessite, pour son application, des chefs qui ordonnent et qui chronomètrent les ouvriers. Pendant un siècle le système a montré son efficacité à améliorer la productivité et surtout à enrichir encore les déjà riches. L'histoire ne dit pas que cette technique fût la meilleure sur le plan humain ni ne fait état du nombre d'ouvriers usés qu'elle envoya trop tôt dans les cimetières. Du néolithique au monolithique. Depuis -10.000 ans à +2.000 ans, les sociétés inégalitaires du néolithique ont évolué vers les sociétés du monde dit moderne qui sont de plus en plus inégalitaires. Bien sûr la société de consommation rend la pilule inégalitaire plus douce à avaler, mais le fossé qui sépare le bas et le haut de l'échelle sociale pour l'accès aux ressources n'a jamais été aussi profond. Et la structure du système économico-social ne change pas. Les chefs ont troqué leur casquette contre un titre plus flatteur de manager mais ils servent toujours de courroie de transmission entre le donneur d'ordre (le profiteur du haut de la pyramide) et les exécutants (parmi lesquels on dénombre de plus en plus de candidats au burn-out). Il en va de même dans l'organisation de la vie sociale. Nos chefs sont les "représentants" que nous continuons à élire tous les 5 ans pour qu'ils continuent à nous dicter leur politique, politique qu'ils font appliquer par d'autres chefs intermédiaires que sont les administrations, la justice et la police… que nous n'élisons pas.

Mais a-t-on vraiment besoin de chefs? Une idée fréquemment entendue: "Sans chef une équipe ne peut pas fonctionner". Cependant on n'entend personne poser la question "pourquoi a-t-on besoin de chef?" Pourtant, pour trouver la réponse, il suffirait de retourner au néolithique: Ce sont la naissance de la propriété, le besoin de protection de cette propriété, et la croissance-cohabitation de la population sur un même lieu qui ont engendré les inégalités et sa conséquence: la nécessité d'instaurer un pouvoir et une hiérarchie pour appliquer ledit pouvoir. N'est-ce pas l'enflement des entreprises (produit des concentrations) qui nécessite et justifie une hiérarchie afin d'assurer le maintien de la structure par la représentation à tous les étages de l'autorité suprême du patron? En parallèle, n'est-ce pas l'enflement des villes (pour se rapprocher du lieu de travail) qui nécessite et justifie une hiérarchie sociale afin d'assurer le maintien de l'ordre et du pouvoir de l'Etat ? Enfin, une des causes du besoin de chef ne se trouve-t-elle pas dans le renoncement à l'exercice des responsabilités ? N'est-elle pas une dérobade, une fuite, destinée à préserver son confort personnel? Voilà qui nous ramène à La Boétie: "Ce n'est pas le pouvoir qui crée l'obéissance mais l'obéissance qui permet l'exercice du pouvoir" ? Voilà où il faut chercher le soi-disant besoin de chefs, qui n'est pas, quoi qu'on en pense, une caractéristique humaine inscrite dans nos gènes. D'ailleurs la nouvelle école managériale semble bien l'avoir compris puisqu'elle prône désormais une direction collégiale, un partage des responsabilités et une hiérarchisation horizontale plutôt que verticale.

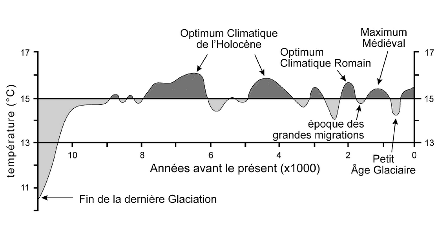

Certains affirment, graphiques et courbes à l'appui, que depuis 10.000 ans, la température moyenne (annuelle) du globe est restée stable autour de 15°C avec des variations cycliques ne dépassant pas + ou - 1°C.

Mais ces affirmations sont contestées. En effet La température à la surface de la terre est très inégale et une moyenne annuelle n'a pas de sens. Les mesures systématiques et scientifiques de la température n'ont débuté qu'au milieu du XIXe siècle. Comment peut-on valider des estimations sur des millénaires précédents, d'autant que ces estimations sont indirectes (histoire des récoltes, des épidémies, carottage de sédiments et de glaces) puis soumises à des extrapolations mathématiques pour finalement fournir des courbes de variation au degré près? L'effet de serre: L'atmosphère terrestre (composée de vapeur d'eau, de gaz carbonique CO2, d'azote N2, de méthane CH4, etc...) constitue un couvercle translucide comme les parois d'une serre. Les rayons solaires la traversent et la plupart des infra-rouges (ceux qui chauffent) restent prisonniers sous l'atmoshère. C'est leur accumulation qui provoque le réchauffement de la Terre comme dans une serre. Plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère (CO2 et CH4 notamment), plus la "serre" est efficace et plus le réchauffement est supérieur aux déperditions. D'où le danger d'un bouleversement climatique. Le réchauffement climatique vient d'un déséquilibre: La nature se charge normalement du recyclage des gaz cités plus haut. Ainsi par exemple, grâce à la photosynthèse, le CO2 de l'atmosphère est absorbé par la végétation (Flore naturelle, forêts, cultures) pour sa croissance. L'élément C (carbone) du CO2 est l'élément central pour la fabrication de la matière organique constitutive des plantes et des animaux. Mais si le CO2 présent dans l'atmosphère devient supérieur à l'absorption du CO2 par les plantes, il s'accumule. Et on comprendra que les déforestations vont réduire d'autant cette capacité d'absorption. D'où proviennent les gaz à effet de serre: Le CO2 est le résultat de toute combustion. Ainsi, que vous brûliez du bois dans votre cheminée ou par écobuage (destruction par le feu), du gaz, du fioul ou du charbon dans votre chaudière, de l'essence ou du gazole dans votre voiture, du Kérosène dans votre avion, du fioul lourd dans votre tanker porte-containeurs... vous produisez du CO2. Aussi quand vous vous éclairez à la lampe à pétrole, à gaz, à huile ou à la bougie... mais dans une moindre mesure tout de même! Il convient, bien évidemment, de moduler les conséquences de ces usages pris pour exemples. Un paquebot, un cargo, un pétrolier, un porte-conteneurs... consomme plusieurs centaines de tonnes de carburant par... jour! soit plus que 100.000 voitures qui consommeraient une moyenne de 3 litres par jour.

La déforestation a un double effet négatif: elle réduit d'autant l'absorption du CO2; le brûlage du bois surajoute du CO2! L'augmentation de l'élevage, en corrélation avec l'accroissement de la population, augmente considérablement la production de CO2 et... de méthane par les ruminants (bovins, ovins).

La Terre n'est qu'une toute petite planète dans le système solaire dont le Soleil est le centre. Toute l'énergie de la terre vient du Soleil, énorme boule de gaz en incandescence. Sa température en surface est de 6 000°C pendant qu'en son coeur elle s'élève à 15 millions de degrés. L'énergie est produite au centre du Soleil par des réactions nucléaires comparables à une bombe à hydrogène. Ces réactions consomment les réserves d'hydrogène du Soleil qui sera donc épuisé d'ici 5 à 7 milliards d'années. Bien avant cet épuisement le coeur du soleil entrera en fusion, entraînant la fusion de l'hydrogène restant en périphérie. Le soleil se transformera alors en une étoile géante rouge et sa périphérie se dilatera considérablement. Sa luminosité deviendra 10 000 fois plus grande que celle du Soleil actuel ! Le diamètre du Soleil continuera d'enfler et englobera les premières planètes du système, Mercure et Vénus, qui seront désintégrées tandis que la Terre et probablement Mars seront définitivement brulées.

Progressivement, les températures sur notre planète deviendront insoutenables. Les êtres vivants seront consumés puis les océans littéralement vaporisés. La fin du monde (tant annoncée par les religions), est en fait un processus lent à l'échelle humaine qui a déjà commencé et aboutira à l'anéantissement de la vie sur Terre dans environ 500 millions d'années. Ceci n'est pas une prédiction de charlatan. C'est une certitude scientifique. Sources: Notre Planète-info, Maxi Sciences.

|

|||||||||||