Origines

de la religion

Nos ancêtres chasseurs cueilleurs connaissaient-ils la religion ? Les anthropologues ont bien du mal à déterminer comment et à partir de quoi sont nées les religions chez nos ancêtres primitifs. Tout semble néanmoins démarrer par des rites qui, eux-mêmes, semblent être la conséquence des troubles causés par la mort des proches et l'incompréhension de cette mort. Il faut avoir en mémoire que, du point de vue comportemental, les hommes primitifs ne sont guère éloignés des lignées animales desquelles ils sont issus. Mais ils ont acquis un cerveau plus développé qui engendre la possibilité de penser et d'avoir conscience de sa propre existence, ce qui n'est pas le cas des animaux en général. Cette conscience donne à la mort un caractère dramatique que ne perçoivent probablement pas les animaux. La perception dramatique engendre la tentation - et la volonté - de perpétuer la vie des disparus sous une forme artificielle, on dirait aujourd'hui virtuelle, sous forme de souvenirs et de croyances. Si j'imagine que l'âme de mon père n'est pas morte mais qu'elle habite maintenant le corps d'un animal, la vue de l'animal en question me réconforte de la disparition de mon père, et perpétue son souvenir. Les primitifs ne se sont pas limités à la croyance d'un transfert de l'âme de leurs défunts vers le corps d'animaux. Ils pouvaient aussi l'imaginer sur la lune ou le soleil ou les étoiles qui réapparaissent dans le ciel jour après jour, après une phase de disparition. Certains auteurs estiment que l'origine de la religion dérive du culte des ancêtres; d'autres pensent qu'elle est issue de la magie ou encore du fétichisme. Mais y a-t-il vraiment une différence ? Auguste Comte (1798-1857) voyait l'origine de la religion dans le fétichisme. Selon l'anthropologue Tylor, (1832-1917) la religion est une croyance en des êtres spirituels. La croyance en la post-existence de l'âme a donné lieu au culte des morts et des ancêtres. De son côté, l'ethnologue écossais J. G. Frazer (1854-1941), auteur de travaux sur le folklore et les religions comparées, estimait que la magie avait précédé l'apparition de la religion; car si les pratiques magiques ne réussissent pas, c'est qu'il existe des volontés supérieures à la nôtre, qu'il faut rendre favorables par des prières ou des sacrifices. Ainsi donc naîtrait la croyance en des êtres surnaturels.

La plupart des auteurs s'accordent sur le fait que ce sont la crainte, l'anxiété, l'angoisse, l'inconnu... qui engendrent les croyances et amènent l'Homme à fabriquer des représentations propres à établir entre les faits et l'inconnu une certaine cohérence. Selon Malinowski, anthropologue et ethnologue britannique (1884-1942), "la magie permet à l'homme de se délivrer de l'anxiété et de surmonter l'angoisse en face d'actions dont le succès reste aléatoire". Émile Durkheim, sociologue français (1858-1917) voyait dans le totémisme australien la source de l'expérience religieuse. Le sentiment du "sacré" qui, selon lui est à l'origine de la religion, serait une sorte de transposition du respect et de la crainte que la "société" inspirerait à ses membres. Le philosophe anglais Herbert Spencer (1820-1903) a fortement souligné l'importance des ancêtres dans l'histoire des religions. Il explique que le "sauvage" considère comme surnaturel ou divin tout ce qui dépasse l'ordinaire: Ainsi le chef, remarquable par sa force ou sa bravoure, aussi bien que le magicien, remarquable et célèbre par ses capacités (apparentes). "Regardé avec crainte et respect pendant sa vie, il est considéré avec une crainte et un respect encore plus grands après sa mort". Et Spencer d'affirmer qu'"à l'origine de toute religion se trouve la peur d'un homme puissant et supérieur qu'il faut, même après sa mort, se rendre propice". Ce transfert d'émotions et de sentiments opéré par l'Homme primitif en direction de la magie ou du fétichisme reste patent chez l'Homme civilisé. Dans nombre de situations qui font une large place à l'émotion, la réflexion et le raisonnement cèdent la place à la magie et l'on voit s'entourer de talismans, porte-bonheurs et autres fétiches, autant le candidat peu sûr à un examen, que le joueur superstitieux au casino ou sur un stade, que l'enfant qui a peur du noir… Selon René Alleau, historien des sciences et des techniques, "ces fantômes et ces ombres de l'imagination magique continuent d'être exploités par les formes modernes de l'économie de la chasse, qui rabattent et traquent des consommateurs par l'envoûtement publicitaire". Ainsi peut-on dire de la magie qu'elle est capable de servir fort longtemps après avoir cessé de vivre.

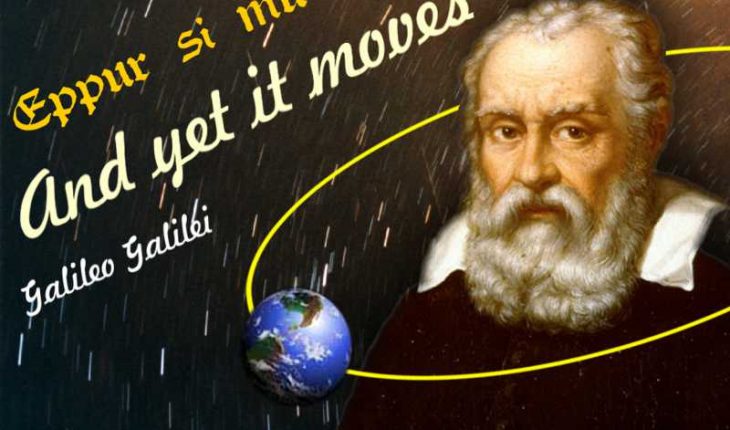

Pour définir la religion, les dictionnaires utilisent les mots croyance, foi, conviction, dogme, doctrine, pratiques cultuelles… Nous pouvons faire un premier constat: tous ces mots font référence à des notions qui ne peuvent être acquises par l'individu qu'après sa naissance. Ces notions sont héritées de la culture et de la société dans lesquelles baigne l'individu. D'évidence, la religion ne fait pas partie de ce qui est inscrit dans nos gènes, sinon elle serait unique, universelle et indiscutable. La religion n'est donc que pure invention humaine. Par contre, elle est une pratique héritée par transmission orale (et maintenant écrite) de génération en génération. Toute religion est basée sur la croyance dont nous venons de voir quelles semblent être les origines. Cette croyance aboutit, dans les sociétés primitives, à l'attribution de pouvoirs à des objets ou à des animaux qui deviennent les substituts visibles d'esprits auxquels s'adresse un culte (fétichisme). Au sein d'une société les fétiches ont tendance à s'agréger en divinités. Plus les sociétés sont anciennes, plus les divinités sont nombreuses; c'est le polythéisme comme en Égypte où les dieux se comptent par dizaines: divinités locales, dieux de formes diverses: homme, femme, chien, chatte, lionne, chacal, faucon, vautour, taureau, vache, bélier, scorpion, cobra, sycomore , lotus, flèches, etc. Dans les civilisations modernes, la tendance est à l'unification des divinités en une seule: c'est le monothéisme. Cette réduction des divinités en une seule, pourrait être due au développement de la connaissance et à une certaine rationalisation de la pensée. La réduction du nombre de divinités n'entraîne pas la disparition de la croyance, ni des religions. Elle aboutit, au contraire, à l'attribution d'un pouvoir absolu, dont la création de l'univers, à une seule entité appelée "Dieu" dans la religion chrétienne, "Yahvé" dans le judaïsme, "Allah" dans l'islam. Qui dit pouvoir absolu dit donc, en conséquence, croyance aveugle (que l'on appelle la foi) en une puissance supérieure, maîtresse du monde, susceptible d'accorder ses grâces à celui qui s'en rend digne, la grâce ultime étant, dans la religion chrétienne, l'accès au paradis… après la mort. Le terme "aveugle" s'associe à celui de croyance parce qu'aucune rationalité ne conduit à l'idée d'une divinité. La pensée rationnelle conduit, au contraire à constater les faits suivants qui ne sont plus contestés: Jusqu'à Copernic et Galilée on pouvait croire que la Terre soit le centre du monde. Depuis, on ne le peut plus, et qui y croirait encore n'a donc jamais vu d'images de l'espace prises par nos télescopes ou nos satellites.

De même, jusqu'à Pasteur on pouvait croire à la génération spontanée de la vie. Depuis on ne le peut plus. Jusqu'à Darwin, on pouvait croire que la répartition des espèces était fixée, une fois pour toutes par un créateur (théorie du fixisme). Nous savons aujourd'hui que l'Homme, tout comme les animaux et les plantes sont issus d'une longue évolution consistant, d'une part en une complexification de la matière et, d'autre part en mutations successives génératrices de nouveauté (dont de nouvelles espèces et de nouvelles capacités au sein des espèces). Depuis Einstein, nous avons établi un modèle de construction de l'Univers (modèle du Big-Bang) qui n'est plus guère contesté, même si on essaie toujours de mieux le comprendre. Bref, la connaissance progresse et chaque pas réalisé dans le sens de l'accroissement de la connaissance réduit nos anciennes croyances en véritable peau de chagrin. La croyance en une divinité est aveugle parce que, alors même que les fondements de son existence supposée s'effondrent un à un, les croyants qui n'arrivent pas à prouver l'existence divine, somment les athées d'apporter les preuves de son inexistence... De plus en plus, les créationnistes se retranchent dans le mysticisme et l'obscurantisme.

Aujourd'hui, comme aux premiers temps de l'Homme des cavernes, la religion reste le refuge devant l'inexplicable, et constitue une sorte d'assurance devant la crainte engendrée par l'ignorance. Il n'y a rien de plus important, de plus précieux pour un être humain que sa propre vie. Dès lors, il est facile d'imaginer que toute situation qui pèse sur le prolongement de cette vie - la sienne ou celle de ses proches - va créer une angoisse, une peur qui va amener l'Homme à chercher une solution visant à atténuer cette angoisse.

Ainsi, chaque fois que la peur augmente d'un degré, l'irrationnel envahit la pensée d'un degré proportionnel, jusqu'à annihiler complètement la capacité à réfléchir. C'est un tel processus qui se met en place lorsque l'individu n'arrive pas à assumer le fait qu'il soit mortel. Tandis que d'autres individus (les gourous des sectes en sont la caricature) ont compris le mécanisme du transfert qui s'opère du rationnel vers l'irrationnel et l'exploitent grandement. Les gourous sont les représentants des religions quelles qu'elles soient, qui n'hésiteront pas à fabriquer cette peur dès le plus jeune âge, dès le début de l'apprentissage, lorsque la capacité de discernement de l'enfant est encore très faible faute d'expérience acquise. Ces gourous inculqueront la peur du "tout puissant" et du jugement qu'il porte en permanence sur nos actes, jugement qui serait sévère pour les sujets qui désobéiraient à ses lois érigées en lois divines. Combien de jeunes se voient ainsi formatés par l'enseignement du catéchisme, pour ne citer que la religion catholique? Comment peut-on imaginer que plus tard l'individu puisse librement s'autodéterminer pour faire la part du bien et du mal? Le bien et le mal ne pourront plus être que le bien et le mal appris au catéchisme relayé par le milieu familial et social. Mal, peur, punition seront mémorisés par association et serviront, la vie durant, de références. Devant une situation de peur, l'individu ainsi "programmé" ne pourra plus que se réfugier dans la religion, auprès du dieu salvateur et protecteur, conformément à l'enseignement engrammé. Ce dieu et cette religion constitueront dès lors une assurance qui agira sur l'individu comme le fait toute assurance (qu'elle soit de responsabilité civile, automobile ou incendie) c'est-à-dire comme un dédouanement, un transfert de responsabilité, une fuite de l'individu qui s'en rapporte à plus puissant que lui. Cependant, la seule croyance en l'Eden, en tant que récompense future d'un "bon" comportement, s'avère insuffisamment motivante pour assurer à long terme le maintien de la foi. Aussi la religion aura vite recours à un moyen de coercition, punition ultime destinée aux récalcitrants: la damnation à l'Enfer. Pourtant, la présentation d'un au-delà en la forme d'un tout ou rien, Paradis ou Enfer, serait trop décourageante et contribuerait à détourner les bonnes gens de la religion; celle-ci a donc inventé le purgatoire, sorte d'intermédiaire permettant la modulation des peines, l'attribution de "circonstances atténuantes" en quelque sorte. La religion mit alors au point un système de grâces. L'accès au paradis est dorénavant réglementé par tout un ensemble de codes, de conventions, de lois, de devoirs à accomplir, chaque fois sanctionnés par une arithmétique de bonus et de malus, exactement comme dans le système scolaire ou dans celui des assurances (qui nous a déjà servi de point de comparaison). Toute transgression est normalement passible de l'Enfer. Mais un rachat reste encore possible par des pénitences et un passage plus ou moins long au purgatoire (lieu où l'on purge ses peines). Le terme de rachat prend tout son sens mercantile dès le XIIe siècle lorsque le système de la pénitence tarifée se multiplie en France et se traduit par des dons en argent, des prières ou des messes (payantes s'entend !). Il se poursuit encore aujourd'hui: en Bretagne par exemple, (et dans d'autres régions probablement) les obsèques religieuses se concluaient encore jusqu'à la fin du vingtième siècle par la publication de la liste des personnes qui "offraient" des messes et des services en rémission de l'âme du défunt. Le paradis et la vie éternelle ne se contentent pas de se mériter: elles s'achètent, comme n'importe quelle marchandise. La religion se contente d'énoncer des principes et des règles à observer. Elle ne s'abaisse pas à rechercher ou à apporter des preuves de leur bien fondé. Mais en revanche, ceux qui se réclament de la foi, lorsqu'ils sont contestés par les rationalistes, ne manquent jamais d'exiger de ces derniers "des preuves" de leurs allégations. On le voit, les principes de la religion ne souffrent pas l'éventualité même d'une remise en cause, ni même la discussion. On doit y croire, un point c'est tout ! c'est le principe de la foi. La religion est l'opium du peuple, disait Marx. L'opium agit comme une drogue qui fait oublier les soucis du moment en transportant l'individu dans une sorte de rêve béat. Les "fonctionnaires" de la religion distribuent cet opium au peuple à travers leurs discours, à travers notamment la promesse d'un monde meilleur, qui interviendra plus tard..., dans un au-delà qui ne connaît ni le mal ni la souffrance…

La religion a souvent été un moyen de pression utilisé pour maintenir le peuple en état de soumission, y compris par les laïcs. Songez par exemple qu'en Grèce, jusqu'en 2000, la religion des citoyens était encore une mention obligatoire sur la carte nationale d'identité, au même titre que la taille de l'individu! La religion est un moyen utilisé par les classes dominantes pour perpétuer leur pouvoir sur les classes dominées. Le principe en est simple: Il suffit de croire que les désagréments et les souffrances dans ce bas monde constitueront le gage et la garantie du bonheur après la mort. "Croire" est le maître mot de la religion. Ce n'est évidemment pas un hasard si la foi est la première des trois vertus théologales, avant l'espérance et la charité. Avoir la foi c'est adhérer sans réserve. Or ce "sans réserves" est bien pratique puisqu'il exclut toute contestation, toute remise en cause. Dans ces conditions le croyant devient un être soumis. Or, la soumission sans réserve et le dévouement total à une cause ou à un maître m'apparaissent comme la définition de la condition de l'esclave! "Les premiers seront les derniers" est une autre version de cet opium. En réalité, il n'y aura ni premiers ni derniers. La mort est la seule égalité entre les premiers et les derniers, dans cette vallée de larmes. Elle constitue le point final à la phase vivante de l'individu, et le point de départ du recyclage de ses cendres dans le processus de la vie en général. De tous temps la religion a été l'alliée des pouvoirs en place et a servi de moyen de coercition et de répression. Déjà dans la Grèce ancienne, à partir de 433-432 avant J.-C., un décret condamnait ceux qui ne reconnaissaient pas l'existence des dieux. L'athéisme est exclu des libertés de la Cité; Diagoras de Mélos, convaincu d'agnosticisme, n'échappera à la mort qu'en prenant la fuite. Plus tard, "Saint" Thomas d'Aquin (1225-1274) n'écrit-il pas: "L'hérésie est un péché pour lequel on mérite non seulement d'être séparé de l'Église par l'excommunication mais encore d'être exclu du monde par la mort"? En 1524, l'humaniste Érasme (1469-1536) approuve encore la mise à mort des hérétiques; "Saint" Thomas More pense de même ! Etrange raisonnement pour des gens qui, du haut de leur chaire, prêchent les commandements "tu ne tueras point" ou encore "tu aimeras ton prochain comme toi-même". Les Guerres de religion opposèrent catholiques et calvinistes de 1562 à 1598. Certaines des atrocités commises "au nom de la religion" pendant cette période ont été représentées sur une collection de tableaux, visible au Cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale, à Paris. Y sont représentés différents massacres réciproques entre catholiques et protestants. Les massacres de Nîmes sont notamment révélateurs des atrocités commises: on y voit les protestants jetant des catholiques dans le puits de l'évêque, un capitaine huguenot portant autour du cou un collier fait d'oreilles de prêtres catholiques, ou encore un prêtre assassiné dont on a ouvert les entrailles auxquelles ont été mélangées de l'avoine pour les faire manger par un cheval… Le seul massacre de la St Barthélemy, le 24 août 1572 fera 30.000 victimes au total. La révolte des camisards (1702-1710) fera, quant à elle, 12.000 victimes.

Il faut également se souvenir de l'Inquisition qui se présente comme un tribunal d'exception permanent et qui intervient dans toutes les affaires intéressant la défense de la foi. Elle doit son nom à la procédure inquisitoire qui permet la recherche d'office des suspects par le juge. Créée pour lutter contre les Cathares et les Vaudois, l'Inquisition a ensuite étendu son activité pour une large chasse aux sorcières. C'est à cette époque que Galilée (1564 - 1642), le physicien, mathématicien et astronome italien, fut poursuivi par le Saint-Office. Pour échapper à la mort, il dut abjurer, devant l'Inquisition en 1633, sa théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil et ne peut donc pas être le centre du monde. Si Galilée était poursuivi c'est parce que sa théorie remettait en cause les fondements de la religion selon laquelle la Terre est le centre de l'Univers et l'Homme est le maître du monde… après dieu qui avait tout créé tel quel. L'Inquisition n'aurait pu remplir son rôle sans le concours du pouvoir civil qui lui fournissait ses moyens d'existence et assurait l'exécution de ses sentences. D'ailleurs, à une époque où la vie de toute principauté reposait sur l'unité de religion, les intérêts de l'État et de l'Église se trouvaient, sauf exception, confondus au sein de cette juridiction. La religion a toujours été intimement mêlée à la politique. Elle le reste encore aujourd'hui.

Pourtant cet exemple n'est pas le plus probant de la collusion entre le pouvoir et les églises. Les guerres ont principalement deux origines: elles naissent soit d'un conflit économique, soit d'un conflit d'influence religieuse. Dans ce second cas, chaque camp est aveuglé par ses propres croyances et convaincu de la supériorité de sa religion et des valeurs qui y sont liées. Les deux camps s'entretuent bien plus idiotement que ne le feraient les animaux dépourvus de croyances, puisque non pourvus de conscience. Si aucun des camps n'avait de croyances religieuses, si chacun se contentait de croire en l'Homme tout simplement, les peuples vivraient assurément en meilleure cohabitation. Car on n'assisterait plus alors à la barbarie des guerres de religion, celles qui disent leur nom et celles qui ne le disent pas (Irlande, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Balkans), mais qui, dans tous les cas, ne sont certainement pas dignes de l'Homme moderne qui se dit, qui se veut et qui se croit intelligent et supérieur à toutes les espèces de la Terre.

Selon la religion chrétienne l'Homme est plombé dans sa nature même, et depuis toujours, par le péché originel. Le fœtus dans le ventre de sa mère en est déjà contaminé, puisque le péché est dans l'essence même de la nature humaine, ce qui justifie l'urgence du baptême, premier sacrement de l'église censé laver le nouveau-né de ce mal originel. Le mal, partie intégrante de la nature humaine, devrait donc être accepté en tant que tel et supporté comme un fardeau. Ce mal (qui émaille le cours de la vie de tant d'insatisfactions, de déceptions, de douleurs, de peines, de maladie…) serait nécessaire pour mériter le bonheur parfait dans un monde à venir. Pélage, le moine hérésiarque qui vécut dans le bassin méditerranéen entre 360 et 422, niait quant à lui le péché originel et affirmait que l'Homme peut faire son salut par ses seuls mérites. Il fut vigoureusement combattu par le christianisme et notamment par "Saint" Augustin qui, de son côté, n'hésitait pas à affirmer que l'esclavage est une punition imposée au pécheur. Selon lui, l'homme, être raisonnable, fait à l'image de dieu, créé libre, doit rester libre. C'est le péché "qui fait que l'homme tient l'homme dans les chaînes et toute sa destinée; et cela n'arrive que par le jugement de Dieu, en qui il n'est point d'injustice, et qui sait mesurer les peines aux démérites". Un siècle plus tard, Bossuet apporta son appui à l'esclavage pratiqué par la France, arguant que "De condamner cet état [...] ce serait condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état et n'oblige point les maîtres à les affranchir". L'acceptation du dogme du péché originel conduit au fatalisme (c'est comme çà, personne n'y peut rien !) et freine toute idée de progrès. Heureusement, la vraie nature humaine, celle qui s'exprime au quotidien, ne se laisse pas complètement spolier par les idéologies imposées, et nous conduit à avoir des désirs immédiats, à préférer un bon bifteck à une vieille carne, le plaisir à la douleur, la santé à la maladie, le confort au dénuement. Heureusement, en effet, car ces préférences sont les motrices pour la recherche du progrès social. On peut évidemment discuter de la justesse des applications du progrès social mais force est de reconnaître que, globalement, le refus du fatalisme ouvre les portes du progrès, et que le progrès améliore le sort des humains. De plus en plus - et c'est heureux - le but de la vie n'est plus le devoir mais le bien-être. Lorsque la religion prône la paix, l'égalité entre les hommes, l'amour du prochain, on ne peut que souscrire à de telles idées. Il existe des religieux qui portent en eux ces principes authentiques, et qui les mettent sincèrement en pratique. Mais ils sont, bien souvent, marginalisés au sein de leur propre institution, lorsqu'ils ne défroquent pas pour redevenir des citoyens laïcs. Pourtant les fonctionnaires de la religion savent consoler les malheureux, panser les plaies, car ils ont appris les mots qui touchent. Si les mots aboutissent à rendre plus acceptables les inégalités, malheureusement les inégalités n'en demeurent pas moins; si la compassion apaise un peu la misère, la misère demeure.

Le but de la religion reste de disséminer la foi, cette foi qui, nous l'avons vu plus haut, est synonyme de soumission et d'aveuglement. Un homme d'église n'est pas celui sur qui on puisse compter pour changer l'ordre des choses, pour que des hommes ne soient plus exploités par d'autres hommes. L'homme d'église, même l'authentique, sera toujours amené à se référer à sa foi, donc à cette aliénation de la liberté et de la créativité. S'il veut œuvrer dans le sens des bons principes de paix, d'amour et de fraternité, il sera beaucoup plus libre, et partant plus efficace, de le faire en dehors de la religion.

La théorie de l'évolution initiée par Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) et élaborée par Charles Darwin (1809-1882), bien que toujours activement débattue, s'impose désormais face à la thèse créationniste. L'idée que l'Homme serait l'œuvre d'un créateur est sérieusement battue en brèche, cédant la place à celle de l'Homme patiemment construit au fil des millénaires à partir des premiers éléments disponibles sur notre planète Terre. La progression de notre connaissance du vivant, associée à celle de l'histoire de l'univers oblige la religion à une relecture et à une adaptation permanente des textes de référence (Ancien testament et bible pour les religions chrétiennes, Coran pour les religions musulmanes) aux nouveaux concepts de la vie et aux nouveaux comportements. Pour continuer à fidéliser les croyants, et à maintenir tant bien que mal son autorité, la religion est contrainte de mettre de l'eau dans son vin de messe. Car en effet, les mentalités évoluent au rythme de la technologie et de la science.

Ainsi les avancées de la science sur la connaissance du fœtus et les possibilités d'agir sur la grossesse (par IVG) en cas de détection de maladies génétiques graves font passer au second plan les considérations religieuses sur l'avortement. Les individus supportent de moins en moins que l'église continue de s'occuper de leur vie privée à l'heure où la liberté est la revendication fondamentale. Les positions inflexibles, des autorités catholiques - comme par exemple l'opposition au divorce, à la pilule contraceptive et surtout abortive, à l'utilisation de préservatifs même lorsqu'il s'agit de causes vitales comme la lutte contre la propagation du sida - amènent à un rejet de l'obscurantisme, y compris au sein même de la hiérarchie de l'église, ce qui entraîne une forte érosion de la crédibilité et de la pratique religieuse. L'explosion, en ce début de 21ème siècle, des scandales de pédophilie dans les milieux religieux, devrait finir de convaincre les derniers croyants que la religion (notamment catholique) n'est qu'une machine à soumettre l'humain à la condition d'exploitation ... religieuse ... sexuelle ... et sociale ! Au début du XXe siècle la France qui comptait 15 prêtres pour 10.000 habitants n'en comptait plus que 5 en fin de siècle. Ceux qui se disent aujourd'hui sans religion ont un niveau d'études supérieur à la moyenne. Mais les déçus de la religion ne deviennent pas tous athées ou agnostiques; une part importante se tourne vers l'irrationnel pour y puiser des éléments de réponse à leurs interrogations existentielles.

Pour se rendre compte de l'importance prise par l'irrationnel il suffit d'ouvrir un de ces journaux gratuits - dont le financement est assuré par la publicité - et d'observer les pleines pages de publicité pour les cabinets d'astrologie, voyance extra lucide et autres médiums. La France compte environ 50.000 cabinets de ce genre (soit deux fois plus que de prêtres !) qui seraient consultés par 10 millions de nos concitoyens. Cette pratique ne touche pas que les déçus de la religion. Les déçus de la médecine traditionnelle aussi, souvent atteints de maladies incurables, se tournent vers ces nouveaux médecins de l'âme que sont les guérisseurs, magnétiseurs et désenvoûteurs. Une catégorie d'individus, fragilisés par la perte des repères traditionnels, qui les rend facilement repérables et manipulables, est "récupérée" par les nombreuses sectes aux enseignes racoleuses comme l'Eglise de Scientologie, la Méditation Transcendantale, Ecoovie, l'Eglise de l'Unification (secte Moon), Témoins de Jéhovah… La dernière décennie a montré à maintes reprises la perversion de ces "bouées de secours" qui se traduit non seulement par le pillage financier de leurs adeptes mais qui peut aussi se terminer tragiquement. Au 21° siècle des actes barbares sont toujours commis au nom d'Allah!

A découvrir sur wikipedia: Jean Meslier (1664-1729) prêtre, philosophe des Lumières, curé d'Étrépigny (Ardennes) et cependant athée et révolutionnaire. Le curé Jean Meslier (1664-1729) Un penseur ardennais d’envergure mondiale, par Serge Deruette Université de Mons (Belgique)

Revenir à la page Laïcité

|

|||||||||||||