La laïcité

La

laïcité selon l'Etat

C'est la Révolution française qui a posé les bases de la séparation entre les Eglises et l’État. De cette séparation naîtra le principe de laïcité. La laïcité est un des principes de la République, inscrit dans la Constitution dès son article 1: "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances". Ainsi donc, la laïcité est présentée comme double rempart pour le citoyen

Pourtant aujourd'hui, dans bien des situations, la laïcité est attaquée et a bien du mal à être appliquée et respectée, sans être dénaturée.

L'Observatoire de la laïcité L'Observatoire de la laïcité est une commission consultative créée par le Président de la République J. Chirac le 25 mars 2007. Composé de 23 membres, dont des parlementaires de la majorité et de l'opposition, des hauts fonctionnaires et des personnalités qualifiées, il est administrativement rattaché au Premier ministre. Il a pour mission de conseiller et d’assister le Gouvernement sur le respect et à la promotion du principe de laïcité., organe consultatif de l'Etat, présente la laïcité comme suit:

Source: Observatoire de la laïcité https://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite

Une telle présentation de la laïcité ne reflète pas une franche séparation entre l'Eglise et l'Etat mais plutôt une sorte de divorce amiable avec poursuite d'une cohabitation floue. D'ailleurs, et durant des décennies, la France n’a pas réellement éprouvé le besoin de dissiper ce flou. C'est pour cette raison qu'après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020, 48 personnalités ont réclamé de nouvelles institutions pour défendre "une laïcité pleine et entière".

Ce

que disent les dictionnaires sur le mot laïc: Le terme laïc est dérivé du grec laikos: "du peuple" et du latin laicus: "commun, ordinaire, du peuple", en opposition à klerikos, "clerc". Une société laïque désigne une société qui n'est pas sous la domination ou l'influence d'un clergé. Les termes de "Séparation des Eglises et de l'Etat" objet de la loi de 1905 consacrent un complet divorce entre la République et les autorités religieuses. Mais, dans les faits, nous avons plutôt affaire à une "séparation molle" qui se traduit par une neutralité bienveillante, certes favorable à la liberté d'expression religieuse et d'exercice des cultes, mais qui laisse aussi la porte entr'ouverte aux interprétations partisanes et surtout à des dérives. Selon Vie Publique (site internet français, produit, édité et géré par la Direction de l'information légale et administrative): "La loi de 1905 met fin au régime des cultes reconnus : il n’y a plus de religion recevant une consécration légale et tous les cultes sont sur un pied d’égalité".

Sauf que la religion catholique a droit à un régime

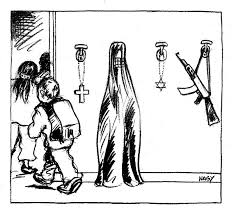

de faveur: On pourrait presque comprendre ce "divorce amiable" et cette neutralité à la double condition que le libre exercice du culte se fasse scrupuleusement "sous réserve du respect de l'ordre public" et que l'on soit en présence d'un seul culte. Une telle neutralité tacite a pu suffire à la laïcité pendant des décennies, tant que nous n'étions en présence que de la quasi seule religion catholique. Mais aujourd'hui (depuis les années 1990) nous nous trouvons en présence d'autres religions: islam, protestantisme, bouddhisme, judaïsme... qui revendiquent l'égalité de traitement avec le catholicisme et qui, pour se faire entendre, développent des communautarismes pouvant évoluer vers le séparatisme, mettant ainsi en danger la cohésion et l'unité de la nation. Face à un communautarisme revendicatif, l'Etat laïc ne peut plus se contenter d'une simple neutralité. Il doit arbitrer et, au besoin, légiférer pour résoudre les conflits naissants afin de faire passer l'intérêt national avant les intérêts de communautés particulières.

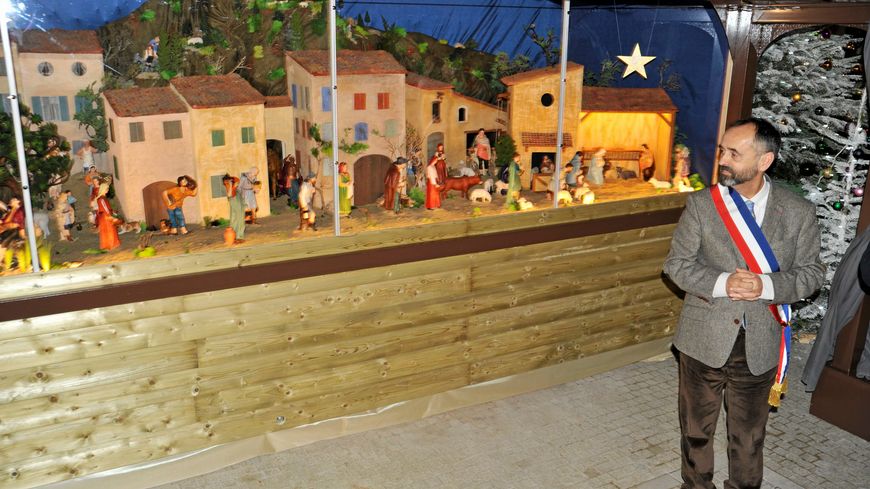

Un Etat laïc, et tout particulièrement en raison de la neutralité dont il se réclame, ne devrait pas autoriser le mélange des manifestations religieuses quelles qu'elles soient avec les manifestations de l'Etat. Faute de quoi le principe de laïcité n'existe plus. C'est pourquoi il est anormal que des représentants de l'Etat, ou des élus du peuple, se rendent publiquement, et non à titre privé, dans des lieux de culte, et participent à des manifestations comme des obsèques religieuses, des inaugurations d'édifices religieux, ...

De même, une crèche de noël représentant la nativité est un signe manifeste de la religion catholique. Dès lors, sa présence dans tout lieu public constitue, non seulement une entorse à la laïcité, mais aussi une discrimination vis-à-vis des autres religions.

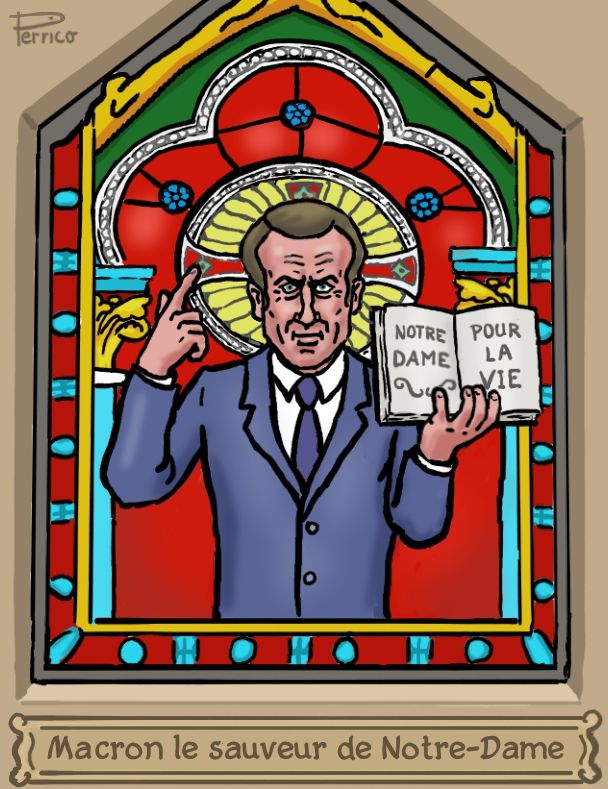

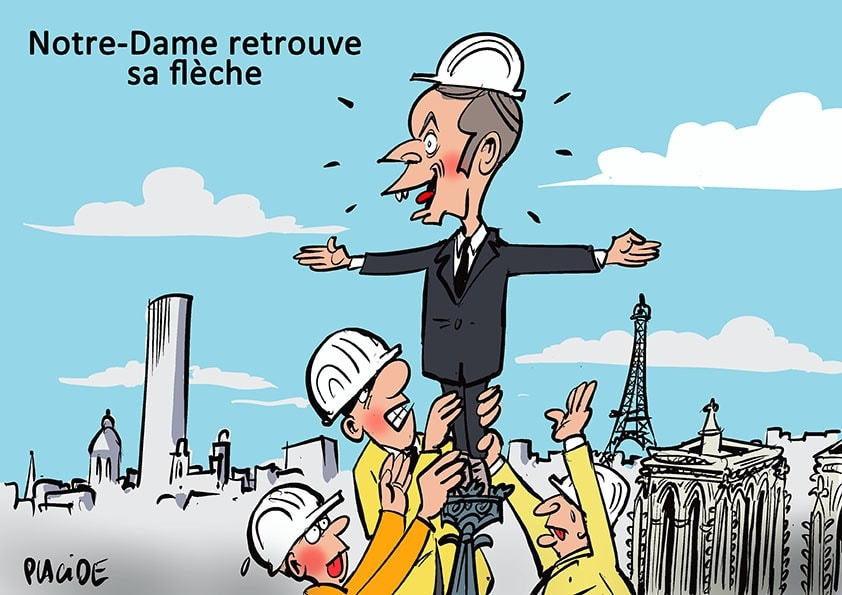

Implication de l'Etat dans la reconstruction de la cathédrale N-D de Paris après son incendie le 15 avril 2019.

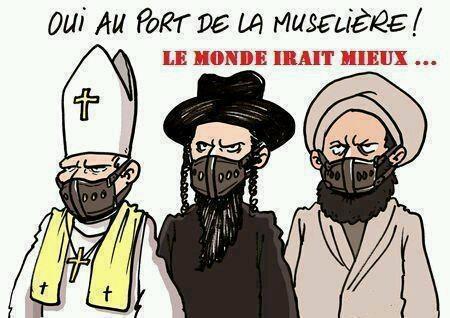

Pour les mêmes raisons, le port de signes religieux ostensibles dans les lieux publics devrait être purement et simplement banni, qu'il s'agisse de niqab, de burqua, de croix catholiques ou autres médailles et signes discriminants.

Le combat pour la laïcité s'est souvent focalisé sur la lutte entre l’école publique et l’école privée. La laïcité à l’école publique s’est peu à peu imposée, sans cependant remettre en cause l’existence d’écoles privées (loi Falloux, 1850). La loi Debré de 1959 constituera un retour en arrière sur la laïcité - une contradiction, même - et contribuera à affaiblir à nouveau la laïcité en permettant à l'Etat de subventionner les écoles privées sous contrat. Avec

environ 8 millions de musulmans l’Islam est la deuxième religion de

France. Forte de ce nombre, l'islam est tentée de reprendre

l'avantage avec des questions comme le port du foulard dit islamique,

manifestation symptomatique d'une question plus importante: la contestation

du modèle républicain et la revendication de droits spécifiques, au

sein même de l'enceinte scolaire... Pourtant, selon un sondage IFOP du 09.12.2015, les français restent très attachés au principe de laïcité qu'ils jugent important aussi bien à l'école (87%) que pour l'identité de la France (84%). Mais la laïcité leur apparaît aujourd'hui beaucoup plus en danger (81%) qu'il y a dix ans (58%). Ils adhèrent à 85% à la loi interdisant le port de signes religieux ostensibles à l'école et ne sont plus que 23% à voir d'un bon oeil l'autorisation de construire des lieux de culte.

La laïcité à l'école est à nouveau mise à rude épreuve le vendredi 16 octobre 2020 avec l'assassinat et la décapitation abominable de Samuel Paty, professeur d'histoire et géographie à Conflans-ste-Honorine, par un islamiste radicalisé via internet et les réseaux sociaux:

Un hommage national ne suffit pas pour restaurer une vraie laïcité.

Pourtant, il faudra attendre les lois Ferry pour rendre l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire et pour imposer un enseignement laïc dans les établissements publics (1882). Et patienter encore jusqu'en 1905 pour que la République s’affirme laïque et que la religion soit définitivement(?) reléguée au domaine privé. L'article 2 de cette loi ne reconnait aucun culte.

Pour être réellement laïc, donc libre et indépendant, l'Etat n'a pour seul choix que de s'affranchir complètement de TOUTE religion. Or l'Etat ne s'affranchit pas de toute religion. Il se contente de faire preuve devant chacune d'elle de non discrimination. L'article premier de la Constitution est éloquent en la matière: Il affirme que "la France est une République [...] laïque [...qui] assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction [...] de religion." C'est donc bien qu'il ne se sépare pas des religions. Il se contente de les mettre toutes sur le même pied d'égalité.

Le saviez-vous?

Pour aller plus loin: voir la page consacrée à la religion

|

||||||||||||||