La société que nous vivons L'argent

1-

La monnaie

Commençons par éclaircir l'amalgame qui est fréquemment fait entre argent et monnaie. Car il y a une certaine confusion dans l'utilisation de ces deux termes, et cette confusion nuit à la compréhension des idées.

Le métal. Au départ,

le mot argent désigne le métal, apprécié

pour sa rareté au point de devenir précieux. Cette rareté

est à la base de son attrait; on en fait des bijoux et de l'orfèvrerie.

La monnaie. La rareté de l'argent est à l'origine de son adoption comme unité de valeur: Un certain poids d'argent correspond à une certaine valeur. Cette valeur est (à l'origine) stable dans le temps. Des biens qui ont cette même valeur peuvent être soit échangées entre elles, soit achetées contre la même valeur en argent. C'est ainsi que l'argent devint moyen d'échange, d'autant que sa rareté empêche naturellement la fraude. Il remplace rapidement les monnaies initiales comme le sel, le nacre, l'ambre, les coquillages... pour devenir le principal support de la monnaie utilisée dans les échanges. Pour le rendre encore plus pratique dans les échanges on peut le fractionner et mettre en circulation des poids standardisés d'argent sous forme de pièces qui auront divers poids d'argent, sous-multiples d'un kilogramme. C'est cette forme d'argent, qu'à l'origine on appela "monnaie". Une caractéristique essentielle de cet argent-monnaie est qu'il s'agit de quelque chose que l'on peut voir et toucher: c'est de l'argent très concret, sonnant et trébuchant*. *Le "trébuchet" était le nom d'une petite balance à plateaux servant pour la pesée de petits poids comme de l'or, de l'argent ou des bijoux. Une pièce "trébuchante" se disait d'une pièce dont on avait pu constater qu'elle avait le poids requis après qu'elle ait été "trébuchée" c'est-à-dire pesée sur un trébuchet.

Dans

le langage courant, avoir de l'argent c'est disposer d'un certain pouvoir

d'acheter (on parle de pouvoir d'achat), mais un pouvoir dont la valeur

n'est plus fixe. Cette valeur (on parle aujourdh'ui de "cours")

varie en fonction de critères subjectifs, et principalement de

la confiance que l'on a dans les produits qu'il est censé représenter.

La monnaie a été inventée par l'homme pour faciliter les échanges de biens et services. Echanger un kilo de pommes de terre contre un litre de lait est relativement aisé entre deux paysans mais suppose déjà que nos deux paysans soient en possession physique de l'un et l'autre. Dans ce cas, il font ce qu'on appelle du troc. Cela se complique si l'on veut échanger 1000 litres de lait contre un costume ou contre un service de santé. Dans tout acte d'achat-vente il est en effet plus facile d'utiliser la valeur des marchandises et des biens plutôt que les marchandises elles-mêmes ou les biens.

La monnaie est la représentation de la valeur des biens. Cette représentation de la valeur a pris différentes formes (le bétail, l'épi d'orge, le coquillage …) en fonction des civilisations, mais peu à peu les métaux précieux ont constitué leur support dominant. La monnaie a permis le développement des échanges à tel point que le mot échange a lui-même disparu du langage pour laisser la place aux mots commerce et transaction... ... Puis les banques sont apparues comme intermédiaires entre les acteurs économiques. Au départ les banques ne sont que des silos de stockage et de redistribution de la monnaie, prélevant au passage une petite partie des valeurs comme rémunération de leurs services. Les reçus que les banques délivraient en échange des pièces déposées ont été remplacés par nos actuels billets de banque à la création de la Banque de France le 18 janvier 1800 par Napoléon Bonaparte. Leur valeur reposait sur la confiance du public, les billets pouvant à tout moment être échangés contre des pièces d'or. D'où le terme de monnaie fiduciaire: du latin fiducia = confiance.

Tout allait très bien ainsi jusqu'à ce que les banquiers comprennent qu'il ne viendrait pas à l'idée des utilisateurs de venir retirer leur monnaie... tous en même temps. Par conséquent il était inutile, à leurs yeux à eux banquiers, de stocker en permanence à la banque la totalité des avoirs de leurs clients. Une quantité minimum, appelée réserves, suffisait pour assurer les besoins des transactions. Alors, que faire du reste, c'est-à-dire de la plus grosse partie? Si on la prêtait temporairement à ceux qui n'en ont pas, ou qui n'en ont pas assez? De cette idée nait le crédit. C'est à partir de là que la monnaie a perdu sa qualité première de moyen d'échange pour devenir un simple objet d'échange; autrement dit la monnaie devenait elle-même une marchandise. C'est aussi à partir de là que la banque devient créatrice de monnaie. Comment? Au départ, la monnaie réelle que la banque stocke dans ses silos (ses coffres) correspond exactement à la valeur de marchandises. Elle a été déposée par les marchands qui ont vendu des biens ou des services. Ainsi par exemple un paysan qui aura vendu 1000 litres de lait possédera à la banque 1000 unités de compte (des francs, ou des euros, ou autres, peu importe l'unité choisie). Le paysan peut à tout moment venir retirer ses 1000 unités qui représenteront toujours la valeur de 1000 litres de lait, pour acheter la même valeur d'autres biens. Or, si entre temps, le banquier prête 500 unités à un client emprunteur il ne devrait plus rester en réserve que les 500 autres unités. Il peut néanmoins redonner 1000 unités au paysan si celui-ci les demande parce que d'autres clients ont aussi déposé de l'argent et ne viennent pas le réclamer en même temps que le paysan. C'est le principe de la mutualisation. Mais

revenons aux 500 unités prêtées à l'emprunteur. Ce dernier peut immédiatement

dépenser ces 500 unités et les convertir en une table et des chaises

par exemple. Donc les 1000 unités de départ représentent dorénavant

en valeur marchande 1000 litres de lait + une table et des chaises valant

500 unités, soit au total 1500 unités. La banque a donc créé

500 unités de monnaie virtuelle qui représentent bien un pouvoir d'achat

(puisque l'emprunteur les utilise immédiatement pour acheter la table

et les chaises) mais ne sont pas préexistants au moment du prêt. Extrait du fascicule " La monnaie & nous " édité par la Banque de France et téléchargeable ici.

Les banques créent donc artificiellement de la monnaie simplement en écrivant (en créditant) sur les comptes en banque de ses clients (d'où le nom de monnaie scripturale donnée à cette monnaie). Le comble est qu'elles (les banques) perçoivent une rémunération (intérêt) sur de l'argent qui n'existe pas! Elles s'enrichissent ainsi par le simple jeu d'écritures comptables.

Allons un peu plus loin pour mieux comprendre cette création de monnaie à partir de rien (ex nihilo). Les états ont donné aux banques la possibilité de prêter plusieurs fois la valeur des réserves qu'elles ont en coffre, moyennant le respect de la règle des réserves fractionnaires qui oblige (théoriquement) les banques commerciales à détenir une fraction de la quantité de monnaie issue du crédit accordé par les banques. En clair les banques peuvent prêter plusieurs fois la valeur des fonds qu'elles ont réellement en dépôt. Dans la réalité les banques commerciales prêtent jusqu'à 30 fois et plus la valeur de leurs fonds propres ! Dans ces conditions la valeur réelle de la monnaie est toute théorique. C'est seulement une bulle financière, creuse de toute réalité, et qui peut éclater à la moindre crise de confiance des usagers.

Supposons un instant que cette confiance se perde, par exemple par la mise en circulation d'une rumeur, vraie ou fausse. Les usagers vont se ruer dans les banques pour retirer leurs dépôts et leurs placements. Or les banques ne disposent dans leurs coffres que des réserves obligatoires (moins de 10% des valeurs en circulation dans l'exemple ci-dessus). Elles ne peuvent évidemment pas satisfaire une telle demande et sont donc immédiatement en état de faillite!!! Il en va de même pour les grosses entreprises cotées en bourse. Pour financer leurs activités et leur croissance ces entreprises émettent des actions. Une action n'est rien d'autre qu'une promesse de détenir une part de l'entreprise. La part donne droit à une part de décision à l'assemblée générale des actionnaires et une part équivalente des bénéfices de celle-ci si bénéfice il y a, ou à une participation à la perte, le cas échéant. Lorsque vous achetez une action vous échangez votre argent contre cette promesse dans laquelle vous avez confiance. Si tout va bien votre confiance vous rapportera un dividende; si ça va mal votre investissement aura perdu de sa valeur initiale; si ça va très mal, vous aurez tout perdu. La fluctuation des valeurs cotées en bourse montrent très bien que la valeur des actions ne dépend que du degré de confiance que les boursicoteurs ont en ces actions.

Aristote disait que la nature de l'argent est l'exact contraire de la nature d'une chaussure: La chaussure est faite pour être gardée au pied de celui qui la possède, alors que l'argent est fait pour être échangé contre un travail fourni ou une marchandise achetée. Disant cela, le philosophe considérait que garder l'argent pour soi au lieu de l'utiliser comme moyen d'échange était un usage contre nature. Il avait constaté que certains cherchaient à le garder pour constituer une fortune. Il en déduisit que, pour ceux-là, ce qui donnait du sens à leur vie consistait à augmenter leur fortune de manière illimitée. En conséquence, ils amassaient et en voulaient toujours plus. Ils utilisaient l'argent comme une fin et non comme un moyen, ce qui les conduisait à être éternellement insatisfaits. Quel que soit le niveau de leur fortune, les riches veulent toujours être plus riches. Pour les autres - c'est-à-dire nous - l'amour de l'argent est perpétué par la société de consommation et par son outil omniprésent: la publicité. La publicité crée le besoin et culpabilise ceux qui n'ont pas le dernier produit à la mode. Posséder l'objet dernier cri permet de se distinguer, de se faire remarquer, de sortir du lot.

L'argent conditionne la société tout entière en la réduisant à une société de consommation. Il permet d'acheter tout ce que les industriels ont à vendre. A condition... d'en disposer ! Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez acheter que le minimum vital, et encore pas toujours. Si vous faites partie de ce que l'on appelle la classe moyenne, en plus du minimum, vous pouvez acheter une auto, une maison, aller au restaurant, offrir des cadeaux…. Si vous faites partie des "riches" vous pouvez acheter beaucoup plus, beaucoup plus luxueux, à un prix beaucoup plus élevé. Vous pouvez alors étaler vos biens et vos richesses aux yeux de tous, faire des envieux, attiser les convoitises, être respectés, voir adulés, avoir de l'influence, bref… vous avez du pouvoir. Lorsque vous êtes TRES riche, votre pouvoir, votre influence et votre argent vous permettent par exemple :

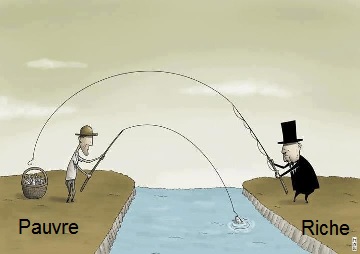

Chaque

pauvre ne peut remplir son panier de subsistance que grâce à

son travail.

Le lien entre argent, pouvoir et politique est très ancien. Au temps de l'Empire Romain la corruption était déjà en usage pour accéder aux hautes fonctions de l'Etat. Le phénomène perdure de nos jours. Nombreux sont les chefs d'Etat, de par le monde, qui n'ont d'autre objectif que d'exploiter leur peuple et de piller leur pays pour amasser de colossales fortunes: Ben Ali en Tunisie, Bachar El-Assad en Syrie, Kim Jong-un en Corée du nord, Mugabe au Zimbabwe, Teodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale, Mswati III, Roi du Swaziland, Islom Karimov en Ouzbékistan, Omar el-Béchir au Soudan, Isaias Afewerki en Érythrée, Alexandre Loukachenko en Biélorussie, Yahya Jammeh en Gambie, Gurbanguly Berdimuhamedow au Turkménistan, Abdallah ben Abdelaziz al-Saud, Roi d'Arabie saoudite, et tant d'autres… Une fois leur fortune amassée, un des moyens pour la conserver consiste à saupoudrer quelques bribes en médiatisant au mieux la distribution afin de paraître généreux. Il arrive parfois que leurs peuples opprimés se soulèvent. Il arrive plus rarement qu'ils obtiennent le soutien de l'opinion internationale. Alors seulement arrive à vaciller le pouvoir de ces dictateurs. La première préoccupation des dictateurs est alors de négocier avec la communauté internationale un éventuel pays d'accueil qui garantisse la protection de leurs biens personnels, préalablement à l'abandon de leur pouvoir.

Au 19ème siècle, en France, la politique était réservée aux hommes puissants, conséquence directe de leur influence dans la société. Aujourd’hui, beaucoup ont compris la relation de réciprocité entre politique et puissance, entre politique et enrichissement, ou encore entre politique et dominance sociale. Ils en ont déduit que pour être riche et dominant, si on ne l'est pas déjà, c'est la voie politique qu'il faut emprunter pour le devenir. Cette démarche, qui vise les plus hautes places de la pyramide du pouvoir, oblige les candidats à jouer des coudes et à utiliser des méthodes pas toujours propres. La multiplication des scandales, notamment en période électorale, en témoigne. Les campagnes électorales ne consistent plus en une confrontation de programmes, mais en surenchères de promesses que les candidats tentent de crédibiliser à grand renfort médiatique et ... à grand frais qui nécessitent de trouver des financements. Ces engagements de fonds ont pour conséquences 1- des montages financiers compliqués pour demeurer opaques et 2- des contreparties obligatoires pour les candidats élus envers leurs financeurs, contreparties qui n'ont plus rien à voir avec l'action publique, objet de leur élection.

L'influence de l'argent sur les comportements politiques ne s'arrête pas aux élections. Des sommes colossales sont dépensées par les puissants pour infléchir les décisions politiques dans un sens qui leur soit favorable. Cela s'appelle du lobbying tant que les influences s'exercent dans un cadre légal. Lorsque le lobbying ne suffit pas, on passe à la corruption qui consiste à acheter les décisions ou les influences des décideurs moyennant finances, évidemment occultes.

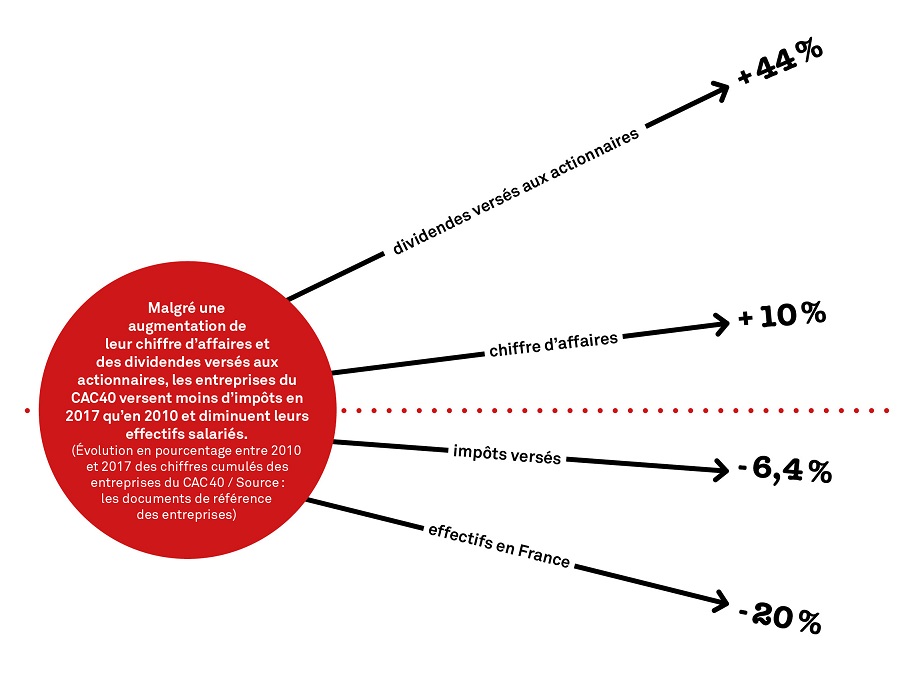

Les

entreprises du CAC40 payent-elles plus d’impôts aujourd’hui qu’en 2010

?

Monnaie. Nous avons vu plus haut que la monnaie n'était, au départ, qu'un moyen pratique pour le commerce des marchandises sans qu'il soit nécessaire pour autant d'échanger une marchandise contre une autre marchandise de même valeur. Monnaie virtuelle. Les banquiers ont rapidement pris possession de la gestion des transactions commerciales en stockant et en redistribuant la monnaie, contre commission. Puis, se servant du fait que tous les déposants ne viennent pas récupérer leurs dépôts le même jour, ils ont inventé le crédit en devenant créateurs de monnaie virtuelle (scripturale) dont la masse totale ne représente plus qu'une très faible part de la valeur réelle des marchandises ou biens concernés. Argent. Petit à petit, faute de voir concrètement monnaie et marchandise au même moment et en un même lieu, et aussi parce que les banquiers ont abusé de leur possibilité de créer par le crédit beaucoup plus de monnaie que de marchandise réellement existante, le lien entre monnaie et marchandise s'est estompé dans les faits et dans les esprits. La monnaie est devenue ce que l'on nomme, dans le langage courant, de l'argent. L'argent ne représente plus une marchandise mais le pouvoir d'acheter une quelconque marchandise. L'argent est devenu synonyme de pouvoir, mot que l'on retrouve dans pouvoir d'achat. Richesse. La richesse est un simple mot du vocabulaire pour désigner le "pouvoir" que certains possèdent en quantité plus ou moins grande. Ceux qui ont beaucoup d'argent sont riches. De ceux qui sont très riches on dit qu'ils ont fait fortune. Ils ont alors beaucoup de pouvoirs. Pauvreté. La pauvreté désigne l'opposé de la richesse. Les pauvres n'ont que peu ou pas d'argent, peu ou pas de pouvoir d'achat, donc peu ou pas de pouvoir tout court! Son plus bas niveau se nomme misère.

Quand on évoque les riches on cite des noms médiatisés comme Arnault, Bettencourt, Dumas, Dassault, Pinault, Wertheimer, Besnier, Drahi, Niel, Perrodo, Bolloré… Mais saviez-vous que ces riches sont de plus en plus riches? Entre 1997 et 2017 (en 20 ans seulement) le patrimoine détenu par les Français les plus riches a explosé. La fortune cumulée du top 10 des plus grandes fortunes de France est ainsi passée de 22,9 milliards d'euros à 240,8 milliards d'euros. Soit une progression de plus de 950% sur la période! Pendant la même période, l'indice des prix à la consommation n'a augmenté que de 35%.

Source:

Oxfam

L'argent des riches, ce "pouvoir d'acheter", peut venir de sources très diverses, mais comme nous allons le voir, toutes les sources n'offrent pas la même assurance de faire fortune. Comment devenir riche? En gagnant aux jeux de hasard. Selon l'observatoire des jeux, les Français adultes ont dépensé 10 milliards d'euros en jeux en 2016. Pourtant les millionnaires du loto et autres jeux de hasard ne représentent qu'une part négligeable des riches, tant par leur nombre que par leur richesse soudainement acquise. Ceux qui gagnent ainsi deviennent célèbres quelques jours puis tombent dans l'oubli. Les quelques millions de gain ne représentent que 1/10.000ème de la fortune d'un Bernard Arnaud Pdg de LVMH dont la fortune est estimée à plus de 40 milliards d'euros. Les naïfs qui achètent l'espoir de devenir riches feraient bien mieux d'épargner leurs mises. Les seuls qui ont 100% de chance de gagner sont l'Etat (taxes) et les sociétés éditrices des jeux. Par

le travail:

On entend fréquemment dire que pour gagner de l'argent, il n'y a pas

de secret: il faut travailler, c'est tout. On en déduit que pour gagner

un peu d'argent il suffit de travailler un peu et qu'en travaillant

beaucoup on a toutes les chances de devenir riche. Par le vol et le pillage: La guerre est, pour un camp, un moyen d'étendre son pouvoir, et pour l'autre, un moyen de se défendre. A la fin de la guerre, le camp gagnant s'octroie de nouveaux territoires avec leur population et leurs richesses que les élites se partagent et pillent. C'est de cette façon que se sont constitués, jusqu'à la fin du moyen-âge, les domaines et les fortunes des rois, les propriétés féodales des grands seigneurs et les fiefs des autres vassaux. Ce processus de vol-pillage-enrichissement s'est poursuivi par les guerres coloniales qui ont permis la création de nouvelles fortunes grâce à l'esclavage et l'exploitation des minerais et gisements (pétrole, gaz, uranium) et des plantations agricoles (canne à sucre, épices, café…).

C'est à partir de cette époque que se sont créées d'innombrables compagnies commerciales (dites compagnies coloniales) parmi lesquelles on citera: la Compagnie française des mers orientales créée en 1601, la Compagnie normande (1626), la Compagnie de la Nouvelle-France (1627), la Compagnie de Rouen (1633), la Compagnie des îles d'Amérique (1635), … Compagnie du Levant (1670), … Compagnie du Sénégal (1673), …. Compagnie du Mississippi (1717): l'une des premières sociétés cotées à la Bourse de Paris, la compagnie des Indes... Leurs dirigeants ont fait fortune en pillant les richesses des pays dits d'Outre Mer et en réduisant leurs populations à l'esclavage. Par héritage: Afin d'éviter la dispersion des patrimoines acquis, la transmission entre générations se fait souvent par héritages préférentiels (inégalitaires) et par mariages entre possédants permettant de conforter ou de regrouper des patrimoines. Aujourd'hui en France, Selon le magazine Forbes, expert en classement des grandes fortunes, 60% d'entre elles proviennent - au moins au départ - d'un héritage, la part de celles construites par des entrepreneurs partis de rien n'étant que de 40%. Par l'exploitation de la crédulité universelle: Le cerveau humain oscille en permanence entre un comportement rationnel et un comportement instinctif. Il est en permanence soumis à une influence intérieure: l'intelligence, et une influence extérieure: la pression sociale et médiatique. Il fait la distinction entre le bien et le mal mais il succombe facilement au mal. Il se laisse irrémédiablement tenter par les produits que lui "offre" la société de consommation. C'est cette faiblesse qu'exploitent les nouveaux riches pour faire fortune. Bernard Arnault LVMH n'est-il pas le plus gros représentant des produits de luxe? Les cosmétiques, qui ne sont pas des produits de première nécessité, ont pourtant fait la fortune des Bettencourt. Ces deux milliardaires nous vendent essentiellement du rêve: l'espoir qu'avec leurs produits nous serons autres que nous-mêmes. Bouygues, Xavier Niel, Dassault, Arnault (déjà cité), Bolloré, Pierre Bergé, Patrick Drahi, François Pinault, Matthieu Pigasse et Lagardère forment le club des dix qui possèdent nos médias. Drahi, Parisot, Bolloré, Rothschild, Pinault sont les principaux patrons des instituts de sondage. Ils sont tous milliardaires et experts en formatage de nos cerveaux. (voir la page consacrée aux medias). En devenant entrepreneur, propriétaire ou dirigeant d'entreprise: Contrôler les medias ne rapporte cependant guère d'argent. Cela sert principalement, comme le disait Patrick Le Lay Pdg de TF1, à préparer les cerveaux pour recevoir les messages publicitaires de ceux qui ont des produits à vendre. Et il se trouve que ceux-là qui contrôlent les medias sont aussi chefs d'entreprise et ont, à ce titre, des armes (Dassault) ou des produits de consommation à faire acheter. Et c'est là qu'il faut chercher la source de leur fortune. Leur fortune vient de l'exploitation de ceux qui fabriquent leurs produits, qu'ils soient Français, immigrés travaillant en France ou étrangers travaillant, dans leur propre pays, dans des usines françaises délocalisées. Dans beaucoup de cas on y pratique toujours l'esclavage, même si cet esclavage est caché ou... modernisé! Il s'agit là de l'exploitation directe des travailleurs qui sont à leur service, mais il existe une autre forme d'exploitation, plus large encore puisqu'elle touche tous les citoyens et pourtant elle est peu visible... ... Par les cadeaux de l'Etat: Les entreprises reçoivent en permanence des cadeaux de l'Etat. Suivant l'époque, suivant les gouvernements et suivant les entreprises concernées, ils s'appellent: allègements de charges, aides à l'embauche, crédits d'impôts, CICE, Aides à la réindustrialisation, aides à la création d'entreprise, aides à l'innovation, exonérations de taxes, etc, etc.... Au total 6.000 aides diverses!!!! pour la modique somme de 120 milliards par année.

...

et par les prélèvements indolores

Quand un pauvre achète un vélo cela lui coûte un mois de salaire. Quand un riche achète le même vélo cela lui coûte une broutille.

Selon un sondage de l'IFOP les Français détestent les riches. Mais détestent-ils les richesses des riches? Le sondage montre que 78 % estiment qu'il est mal perçu d'être riche, mais que, cependant, 76 % des Français pensent que c'est une bonne chose de vouloir gagner de l'argent.

Pour se dédouaner, les riches prétendent que pour redistribuer de la richesse il faut d'abord la créer en créant des emplois. Et que pour cela il faut donc investir beaucoup en construisant des usines. En un mot, pour redistribuer de la richesse il faut être riche et donc que plus on est riche plus on redistribue. CQFD! C'est la théorie dite du ruissellement: plus le haut de la pyramide est riche, plus il y aura de miettes pour le bas de la pyramide. Or s'il est vrai qu'il faut de l'argent pour investir en usines (le capital), les riches omettent de dire qu'une usine sans personnel (le travail) ne peut rien produire (sauf robotisation totale ce qui est loin d'être le cas, sinon pourquoi délocaliser?). Une belle usine qui ne produit rien n'enrichit pas le patron; ce qui l'enrichit c'est le seul fait de rémunérer le travail très en dessous de sa juste valeur.

De tout temps, les riches ont généré un sentiment contradictoire de fascination et d'hostilité. Ce qui fait dire qu'on peut aimer la richesse sans aimer les riches. Voilà qui nous ramène à l'ambigüité du cerveau humain partagé entre raison et tentation. En attendant d'être riches, les pauvres se consolent par cette formule:

Malheureusement cette formule ne remplit ni le ventre, ni le portefeuille!

|

||||||||||||||||||